时光网特稿《哪吒之魔童闹海》热映中,经过电影工业的雕琢,如今呈现在银幕上的哪吒已经与大众印象中的有些许不同。

然而从来没有哪位神佛的形象是一成不变的。

在媒介并不发达的古时候,宗教活动、民间传说、小说、戏曲、甚至说书人的口口相传,共同构成了民间文化的传播渠道。因此,神话传说在传播途中几经变化,甚至改头换面的情况时常发生,哪吒同样如此。

哪吒到底属于佛家还是道家?是本土神仙还是外来的和尚?不同地区的人们怎么看待他?今天继续和大家聊聊民间文化中的哪吒形象。

哪吒究竟属于佛家还是道家?

要追根溯源哪吒的身世,可以从名字说起。

孙悟空姓孙名悟空,一听便知是中国神仙人物,而哪吒乍一听,似乎并不像中原人士,而李哪吒这个名号虽然也有,但传播与使用度并不高。

事实上,哪吒最初还真不是本土神话人物。

哪吒起源于佛教密乘经典,梵语写法为Nalakuvara或Nalakubala,在古法中被译作、那拏天、那罗鸠婆等等不一。

古印度神话中哪吒的原型Nalakuvara

随着古印度佛教的传播和翻译,哪吒的名字也越写越短,最终干脆简写为Nazha,中文名就叫那吒。而到了民间,百姓又给他的“那”加了个“口”,“哪吒”的名字就此诞生,并被广泛认可和传播。

哪吒最初的身份也和后来大家熟知的有所不同,在古印度的神话与佛教典籍中,哪吒是一名夜叉神,为毗沙门天王的儿子(也有孙子的说法)。

毗沙门天王也就是大家熟悉的四大天王中的首领多闻天王,其形象源自古印度神话中的俱毗罗神,在佛教中成为护法神之一,左手持三叉戟,右手托宝塔,后世传说中李靖的形象正是源于此,哪吒与其的父子关系也在这里得到了对应。

后世很多中国民间的塑像将多闻天王的法宝改为伞或幢,而这正是《封神演义》中四天王之一魔礼海的造型,只不过在许仲琳笔下已和哪吒无亲属关系,如今看属于魔改级别的改动了。

山西大同善化寺的多闻天王塑像

中文典籍中最早关于哪吒的记载现于唐代。唐昭宗时期短暂担任过宰相的郑綮,著有一卷《开天传信记》,记载了开元、天宝年间的奇闻趣事,其中有最早的中文典籍中关于哪吒的传说故事:

佛教高僧道宣大师行走夜路时不慎跌下台阶,快要跌地时被一位少年神祗捧住双脚才幸免于难,这位少年自称毗沙门天王哪吒太子,并将自己供养的佛牙送给道宣大师。

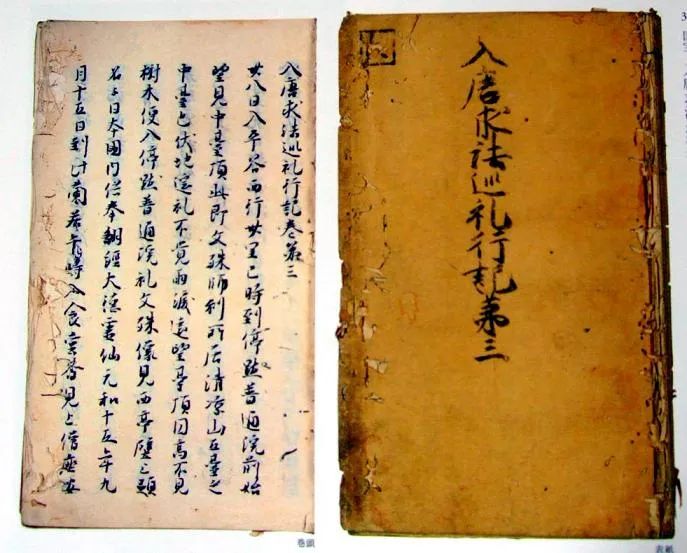

《入唐求法巡礼行记》

这则传说在宋代《太平广记》、日本《入唐求法巡礼行记》中都有记载,说明唐宋时期,哪吒的传说已在民间广为流传。

“剔骨还父”的故事同样源自佛教典故《五灯会元》:“那叱太子,析肉还母,析骨还父,然后现本身,运大神力,为父母说法。”但与后世戏剧化的故事完全相反,是讲哪吒抛弃肉身,以真身向父母宣讲佛法的故事。

可能看到这里,有些朋友会觉得迷惑,为什么哪吒明明是佛教护法,后世和道家关系却更加紧密?

这其中具体情况已很难考证,最早的古籍记载源自南宋志怪小说《夷坚志》,提及一位茅山道士在修行时以哪吒的火球法术击败石头精的故事,这个故事是不是有点耳熟?没错,这很有可能是后来哪吒等人与石矶娘娘恩怨的故事原型。

这本《夷坚志》共420卷,内容庞杂,因此成为很多说书人、作家的取材宝库,虽然该书大部分内容已遗失,但很可能对南宋、元代民间信仰有促进作用。

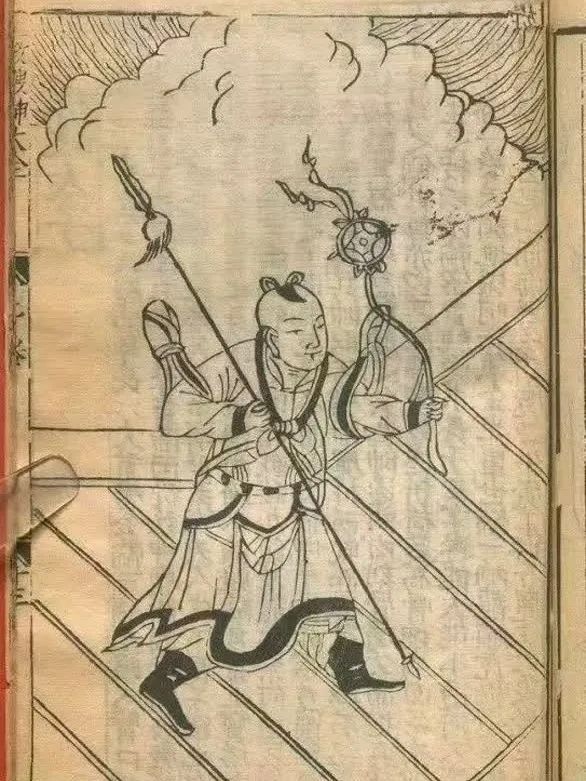

《三教源流搜神大全》中的哪吒画像

尤其是元代成书、明代完本的《三教搜神大全》,搜集了儒释道三教圣贤及诸神的传记与神像画像,堪称那个年代的神仙百科全书,对后世的神怪、志怪类小说影响巨大,《西游记》《封神演义》几乎就是以此为设定基础来进行创作。

到了明代,道教的官方典籍《道法会元》首次出现了哪吒,这也标志哪吒被正式收编为道教神话体系的一员,为后世编撰故事提供了官方背书。

随着越来越多的文字中出现哪吒的身影,其在民间口中的故事与形象也与最初的佛教典故相距甚远,成为了如今大家更熟悉的哪吒三太子,最终在明代万历年间成书《封神演义》。

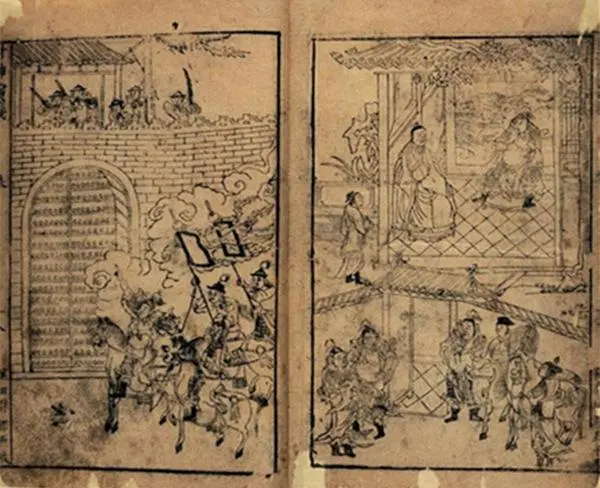

《封神演义》配图

关于《封神演义》的作者,学界主流认为是许仲琳,但近来也有很多学者认为真实作者是道教内丹派创始人陆西星,由此也从侧面印证此时哪吒的故事与道教已牵连颇深。

可以肯定的是,《封神演义》就像是那个年代的《哪吒》系列电影,将原本宗教和民间信仰的元素推向更大众市场,随着小说走红,其中关于哪吒的故事广为人知,逐渐成为大众最认可的版本。

《封神演义》给哪吒设定的完整身世,相信大家都非常熟悉了。父亲为陈塘关总兵李靖,他在家中排行老三,还有金吒、木吒两位兄长。

但在故事细节上,小说和现如今影视作品中的形象也略有不同。比如在原著中,哪吒与李靖的核心矛盾之一,便是哪吒死后想靠修建庙宇吸纳人间香火复活,但李靖从中一再作梗。而哪吒觉得剔骨之后父子已经两清,只得靠太乙真人的莲花复活,再找李靖算账。

哪吒的民间信仰

自《封神演义》之后,哪吒的神话故事人尽皆知,但有趣的是,无论佛教寺庙或是道观中,全国各地鲜有直接供奉哪吒的塑像,只有三个区域较为集中,分别是四川江油地区、澳门地区、闽台地区。

根据四川江油当地文旅部门的介绍,这片区域从古至今流传着哪吒和太乙真人的种种传说。

在早于《封神演义》的《游天仓洞记》中就曾记载,此处有太乙真人的故居碧云宫。

此外,《封神演义》中金光洞、九湾河、陈塘关等地,在当地也有地貌和名称可对应的区域,因此有学者认为“封神”相关的故事可能正是以此地取材,形成了后来的传说。

此外,在清代雍正年间的《江油县志》中,明确提到了当地“邑有供太子神者”的民间信仰,可见虽然没有成为全国性的普遍供奉对象,但至少在江油有信仰哪吒的悠久历史。

如今,江油市保留有多处与哪吒直接相关的庙宇。乾元山金光洞道观,相传是太乙真人和哪吒修行的场所,此处留有传说中太乙真人的炼丹炉等物;翠屏山道观,相传为哪吒重生的场地;而城塘关道观,则被认为是哪吒出生的地点。

每年农历三月十三哪吒诞辰日,当地都会举行“道观真人法会”,人流鼎沸,热闹非凡,也是内地唯一以哪吒为主神的道教法会。

而在澳门地区,当地人纪念哪吒完全是另一种缘由。

传说在澳门柿山,曾是当地孩童聚集放牧的区域,他们在此处游戏时,经常遇到一位陌生孩童,与他们共同嬉戏玩闹。有一天,这位陌生孩童与其他孩子们告别,说自己之后没空再来此地玩耍了,说罢后便踩着风火轮离去,众人这才认出原来是哪吒太子下凡显灵。

于是,当地百姓在柿山上建造一座庙宇供奉哪吒,后在光绪年间扩建为如今的柿山哪吒庙,民间相信他是儿童的守护神灵。

大三巴哪吒庙

而在澳门大三巴牌坊附近,同样有座改建于光绪年间的哪吒庙宇。澳门曾在清朝发生过一次瘟疫,此地百姓认为需要神庙压邪,本想请神柿山哪吒来到大三巴供奉,但柿山百姓不乐意了,索性自行建设庙宇,同样供奉哪吒,保佑平安。

如今,这两处澳门仅存的哪吒庙宇依然香火不断,在每年6月下旬都会举办“哪吒太子出巡”的纪念活动,配合粤剧表演,成为当地旅游文化的一大亮点。

而在闽台地区,对于哪吒的信仰则相当普遍,对哪吒不乏中坛元帅、太子元帅、玉皇太子爷、三太子等各种称呼,可见民间对其的偏爱。

无论是在福建泉州、厦门,还是台湾台北、嘉义、台南、高雄,都有庙宇专门供奉哪吒。根据《台湾庙宇文化大系》的记载,康熙年间,泉州府先民就奉哪吒太子神像在台湾嘉义登陆,到新营地区拓垦,后创草庵奉祀,这座草庵便是后来的新营太子宫。

新营太子宫

后来台湾省大部分太子庙皆为此地分灵而出,全岛供奉哪吒的庙宇多达370座。每年重阳节,各地庙宇谒祖朝圣,香客络绎不绝,成为台湾省最大的宗教庆典活动之一。

随着萌文化席卷亚洲,台湾本岛还兴起了一种“电音三太子”的浪潮,将传统文化潮流化,由青少年扮演的三太子会挥舞着荧光棒,随着电音摇头晃脑,在活动中巡游的奇景,成为当地一大特色。

影视剧中的哪吒演绎

聊了这么多关于对哪吒的追根溯源和民间活动,最后我们还是回到影视上。

前文提到,话本与小说在很大程度上影响了包括哪吒在内的民间信仰的形成,时至今日,影视自然成为更具影响力的文化媒介,令古老的神话人物焕新,反映出现代社会的需求。

因为《西游记》与《封神演义》的存在,哪吒的影视形象大多扎根于此。自上世纪60年代以来,邵氏电影率先将《封神演义》中的故事搬上银幕,哪吒形象随之登上银幕。

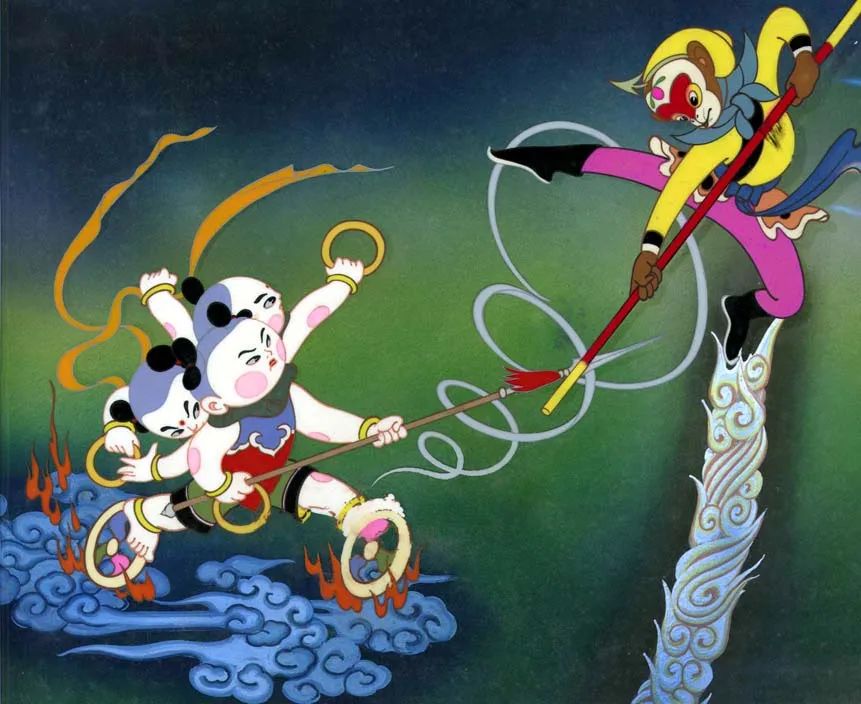

《大闹天宫》(1961)

但除了大陆地区60、70年代推出的《大闹天宫》与《哪吒闹海》两部经典动画电影之外,真人电影并没有留下太多令人深刻的哪吒形象,直到2023年,乌尔善导演的《封神》第一部上映,哪吒三太子才以真人面貌在银幕上与观众相见。

影视剧方面对哪吒故事的演绎则要丰富很多。

中国内地曾在90年前后分别推出过两版《封神榜》电视剧。

前者是国内第一部《封神演义》电视剧,内容极其忠实原著,尤其对炮烙、虿盆、剜目等恐怖骇人的桥段进行了十分细致的演绎,在当时引起轰动,同样因为这些原因,该剧在拍摄播出五集后便被叫停。

《封神榜》(2001)

后者则成为大部分人心中的经典作品,因为有部分港资进入,谭咏麟、汤镇业、陈秀珠等香港明星也和大陆演员共同谱写经典。值得一提的是,该剧在服装和布景上参考了古罗马风格,整体风格如今看来依然前卫,但也令在剧中饰演姜子牙的蓝天野等老戏骨颇有微词。

而在很多90后朋友的童年记忆中,印象最深的哪吒是2001年TVB推出的电视剧《封神榜》,由陈浩民饰演的哪吒深入人心,尤其经过香港电视剧特有的drama演绎下,削骨还父,削肉还母的桥段变得更加朴实动人。

有趣的是,在2010年之后,随着国漫崛起,哪吒在动画作品中的出场次数明显增多,既有借哪吒之名二次元化的《罗小黑战记》《非人哉》,更有饺子导演推出的真正以哪吒为主角的系列电影,不断刷新国产电影票房纪录。

属于三太子的时代,正在到来。

文/日灼

—End—

编辑:日灼