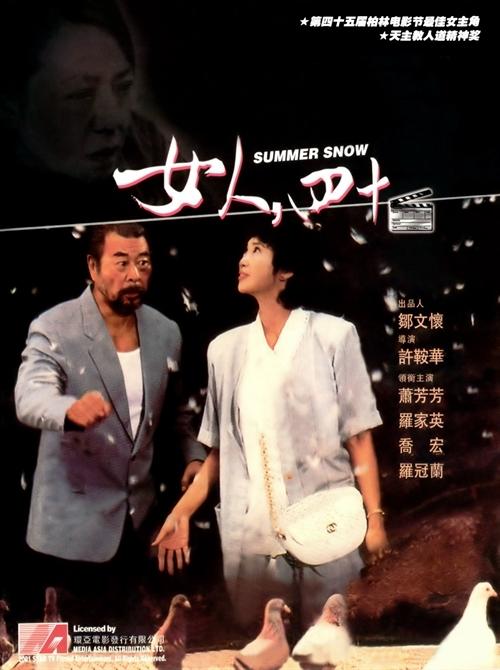

前几天重看了许鞍华的《女人四十》。这部片子是她的后期代表作,也可以说是许鞍华从影以来拍得最好的一部文艺片。1991年,许鞍华拍摄的《极道追踪》和《上海假期》双双遭遇票房惨败,这让许鞍华的电影生涯跌入谷底。失望之余,许鞍华只能远走日本,蛰伏四年。《女人四十》便是她返港之后的初试牛刀之作。

《女人四十》是一个关于女性中年危机的故事。萧芳芳在影片中饰演的中年女性阿娥,面临着事业与家庭的双重压力。她所在的公司,是一个从大陆进口卷纸在香港本地销售的小型贸易公司。此前,阿娥掌管着公司的全部供销客户关系和财会记录,俨然是公司的台柱。但是,公司新招聘进来了一个年轻貌美的女子来打理财务。这位女子告诉同事,运用电脑软件管理财务,可以以一当十,大量节省人工。她的建议受到公司经理的欣赏和推崇。这使得阿娥的职能受到机器的威胁。

在家庭中,阿娥也是一位精明强干、持家有度的称职的主妇。影片开头,阿娥在集市买鱼。她在鱼档前站了半天,趁鱼佬接电话的空档,一掌拍死一条正在翻肚吐气的鱼,用买死鱼的价钱买回一条“活”鱼。可是,即便是她这样一个善于精打细算的主妇,也不得不面对婆婆突然病故,公公患上老年痴呆的家庭变故。这场变故,使得阿娥原已不堪重负的双肩,再次遭遇一次生活的重压。由此,阿娥便被置于职业女性和家庭主妇这两种身份之间挤压,开始了一场漫长而艰难的人生挣扎。

由此,我们可以看到许鞍华对于香港社会变迁的一种敏锐观察和体验。80年代以来,香港社会转型和经济的飞速发展,使得中产阶级成为城市人口的主体。这种变化是如此之快,以至于许多正在被中产阶级化的普通市民一时无法适应自己身份的更迭。阿娥便是其中典型的一员。一般来说,中产阶级女性很难兼顾职业和家庭。她们要么以牺牲职业为代价,来换取家庭的平稳与和谐;要么用家庭职能的重新分配来维系主妇和事业之间的平衡。除此之外,便是那些无法适应上述角色和身份变化的人群,她们不得不深陷家庭与事业的双重危机之中。

影片中有一处细节,恰好反映了阿娥两种社会身份之间的微妙冲突。在公司上班的阿娥突然接到丈夫电话,说她公司楼下的超市正在出售打折的大米,要让阿娥下班时买两袋回家。阿娥不胜其烦,没好气地指责丈夫宁愿在家游手好闲,也不愿意为她分担家务。但是,当阿娥放下电话的那一瞬间,镜头飞快地切到下一个画面,我们看到阿娥手里正拎着两个沉重的米袋走在回家的路上。这里,镜头的快速转换营造出的既是一种幽默和反讽,又带有对阿娥身份快速切换的无奈和慨叹。

处于转型时期香港中产阶级的这一生活困境,目前又在大陆一些城市重复上演着。比如,大陆一些城市的离婚率为何居高不下?很大程度上就是由于经济发展所带来的男女两性社会角色和分工变化所致。传统意义上主持中匮的家庭主妇,开始越来越多地承担社会职能,而过去大部分由她们承担的家庭事务,便不得不在她们与丈夫之间进行重新分配。此时,中产阶级女性新的社会角色必然遭遇与男尊女卑传统性别文化的尖锐冲突。一旦这一冲突协调不好,一个家庭就只能面临解体的重创。

其次,中产阶级家庭一般会越来越多地要求将一些传统家庭职能转移到社会机构方面去分担。比如养老,传统意义上的养老是家庭内部事务,而在一个中产阶级为主体的经济社会中,养老已经被转化成为一种社会性的福利与服务,越来越多的敬老院开始被建立起来,而传统家庭养老也越来越多地被一种社会化养老机制所取代。但是,如果社会福利体系建设跟不上社会发展的步法,也必然影响家庭的稳定与和谐。

阿娥公公的养老问题,就遭遇了香港社会福利系统发展滞后的困境。私营养老院由于价格昂贵,让阿娥这种中产阶级家庭无力负担。于是她们只能选择条件相对较差的公营养老院。但是老人在这些社会机构中又不能得到妥善的照顾。显然,这不符合中国人的孝道传统。无奈之下,阿娥只能重新把公公接回家里,用传统家庭养老来为老人提供一种人生的“善终”。

于是,家庭与事业的双重挤压便使阿娥的中年生活变得格外沉重起来。她的这份沉重,其最终原因并不在于她的个性或家庭因素,而是由社会整体发展与变化所导致的。在现实中,阿娥的困境,实际上也是任何一个处于经济飞速发展,社会急遽转型中的中产阶级社会所普遍面对的无解的难题。

但恰恰在这个问题上,影片显示了许鞍华面对此类社会疑难杂症的一种睿智与超脱的态度。换言之,对待《女人四十》这样一个原本不无沉重的题材,许鞍华完全摒弃了某种愁眉苦脸式的悲剧美学,相反,她采用了一个积极、乐观的观察角度,力图在阿娥艰辛而沉重的生活中去发掘一些更为超脱、更为浪漫的人生况味。正是许鞍华的这种积极态度,为《女人四十》沉重的剧情带来了一抹喜剧的亮色。

例如,阿娥在与公公相处中,慢慢学会了用只属于公公的言说方式与之沟通。公公幻想出日机来袭的场景,在屋顶平台大声喧哗,引起邻居不满。阿娥急中生智,以一种长官下命令的口气让他进入“防空洞”躲避“空袭”,顺利地将公公引入室内,避免一场即将爆发的邻里纠纷;另一场,公公拿着雨伞模仿跳伞动作,从房顶坠落楼下的垃圾车内,竟然安然无恙。一场虚惊之后,原本扣人心弦的紧张场面以一种喜剧噱头收场。这些场面无不显示出许鞍华面对危机与困境的豁达与从容。

老年痴呆,原本是一场令人生畏的人生悲剧。但是在许鞍华眼里,它却表现出了一种常人所无法企及的浪漫色彩。在影片最后的春游场景中,公公对阿娥说,他就要到山那边去与美女幽会去了,然后在满怀对这一人生美景的憧憬与期待中轰然倒地,走向了自己的生命终点。试想,那些思维健全的人们,有几个能以这种充满童话色彩的瑰丽方式面对死亡的突然降临?

《女人四十》中最为让人叹为观止的一场戏,出现在阿娥从福利院将公公接回家里的段落。当两人走过一片树林,轻盈起舞的漫天飞絮悄然而至。这在一个智力正常的健康人眼里,未必不是一个令人生厌的场景,可是,它在痴呆症患者的眼里,却成了一个漫天飞雪的童话世界。公公因而兴奋地大叫起来,阿娥也被眼前的景色惊呆了。此时此刻,人生所有的沉重、悲凉、无奈,都从阿娥眼前消逝无踪,剩下的唯有浪漫的情怀,唯有对人生苦难想像性的超越,以及人心与人性在完成这种超约之后的舒展与快意。